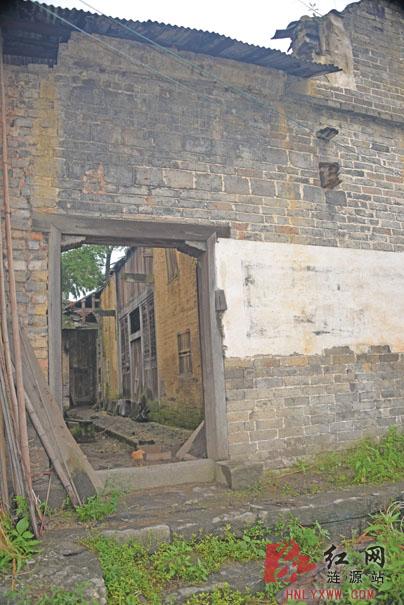

五车堂遗存的部分建筑。

初夏的一天,雨过天晴,我和几个对涟源地方历史感兴趣的朋友,去寻访一个叫五车堂的地方。这一切,只缘于知名学者、作家易中天。五车堂,是易中天的先辈们居住了七年的地方。

由一位熟悉五车堂的人带路,我们乘车向西越过向心桥300米,而后向左一拐,走过约一公里弯曲的乡村水泥公路,便来到了位于六亩堂镇三步桥村的五车堂。

初夏的五车堂,非常寂静,与现在大多数地方的农村一样,成为了“空巢”。左边是一栋新一点的民房,右边则是残存的五车堂。左边民房的主人名叫梁经夫,七十来岁。待我们说明来意后,他打开了五车堂幸存的一个小院子的木门。

眼前的五车堂已经破烂不堪,中间是一个天井,铺着雕刻了花纹的青石,青石上落满了瓦砾。两边的窗棂,也雕了花鸟。房顶受风雨的侵蚀已经塌落。房梁歪斜,坠落在两墙之间。屋顶的有些瓦片似乎也随时会被一阵大风吹落,而那些墙壁,也是摇摇欲坠。

梁老向我们介绍说,这里原来是一梁姓大地主的住宅,在当时是建得很气派的,雕梁画栋,有二、三十间房间。抗战期间,很多人逃难来到了蓝田,在蓝田附近找房子落脚。当时,五车堂就迎来了从湘阴逃过来的一户姓易的大户人家。这姓易的一家,正是易中天的伯爷爷以及他父母、姑姑等,当时来了有三四十人,一来就把五车堂住满,而且一住就是七年。

当然,如果不是这里曾住着易中天的先辈,如果不是易中天本人还亲自来了这里一趟,我们也不会来寻访五车堂。

2013年12月8日下午,易中天悄无声息地来到了涟源,来到了五车堂,他来这里,既是来寻找先人们的足迹,也是配合中央电视台拍一个专题片,就是今年4月27日央视一台播出的《客从何处来》。从这个专题片里,能了解到易中天家族流落到蓝田以及易中天来五车堂的经过。

1939年9月23日,正是日寇侵犯湖南的时候。那一天晚上,军人出身退隐在家的易中天的二爷爷易甲鹇突然发现宁静的夜空中升起一束束耀眼的焰火,当镇上其他人当作喜庆焰火观赏的时候,他凭着军人的敏锐,他预感到这很可能是早前在汨罗营田镇登陆的日本鬼子发起偷袭和屠杀的信号,于是迅速叫醒沉睡中的家人,连夜逃离,刚跑出不到十里远,日军的炸弹便把易家大院言馨堂变成了一片火海,而易氏家族的另外253人却全部死于当晚。如果不是易甲鹇做出的这个正确判断和决定,便没有后来的易中天。历史,有时就是一种偶然。

易家来到人生地不熟的蓝田,按理,生计度日是很困难的。但想不到的是,他们看到当时蓝田煤油奇缺,从中发现了商机,由易中天的叔父悉心研究,爷爷担任总监的家族企业应运而生,他们研制出的金鸡牌蜡烛十分畅销。

易家是书香门第,国难时期也没忘了著书立说。他的大伯父易仁荄竟然在五车堂这个偏僻的村子里,凭一己之力,编写出一百多万字的初中国史读本,后来在湖南广泛使用。

抗战胜利后的1946年,易中天家族全部离开五车堂,分布到了全国各地。1947年,易中天出生于湖南长沙,6岁随其父易庭源来到湖北武汉,并在武汉开始接受教育。1977年恢复高考后,以高中生学历考入武汉大学文学院文学硕士专业。现任厦门大学人文学院教授,博士生导师。他因在央视百家讲坛讲《品三国》而广为人知。

易中天是12月8日下午才到的五车堂,来到这里时,他的80多岁的姑姑已在此等候。姑姑是那一段历史的亲历者,在五车堂度过了她的童年时光。易中天听着姑姑的追忆,看着先人们居住过的五车堂,神色凝重,目光仿佛穿过了历史的烟云……

易中天来得晚,天将黑时,他又匆匆离去,晚上还要赶去看望同样在五车堂生活过的不久于人世的堂哥。

我们也在夕阳西下时离开了五车堂,心里满是感慨。每个家族,每个人,无论兴衰与成败,无不与国家民族的命运息息相关。涟源这么一个小地方,成为抗战的大后方,先有钱钟书,后有易中天,两个大学者都与涟源结缘。也正是因为他们,使涟源这块地方打上了浓重的时代烙印。残存的五车堂,也许有一天终将倒下,但这段厚重的历史文化不会倒下。

来源:涟源新闻网

作者:谭喜凡

编辑:石成